紙のデザインは大学時代にたしなむ程度だったふもぱん先生(他称)です。

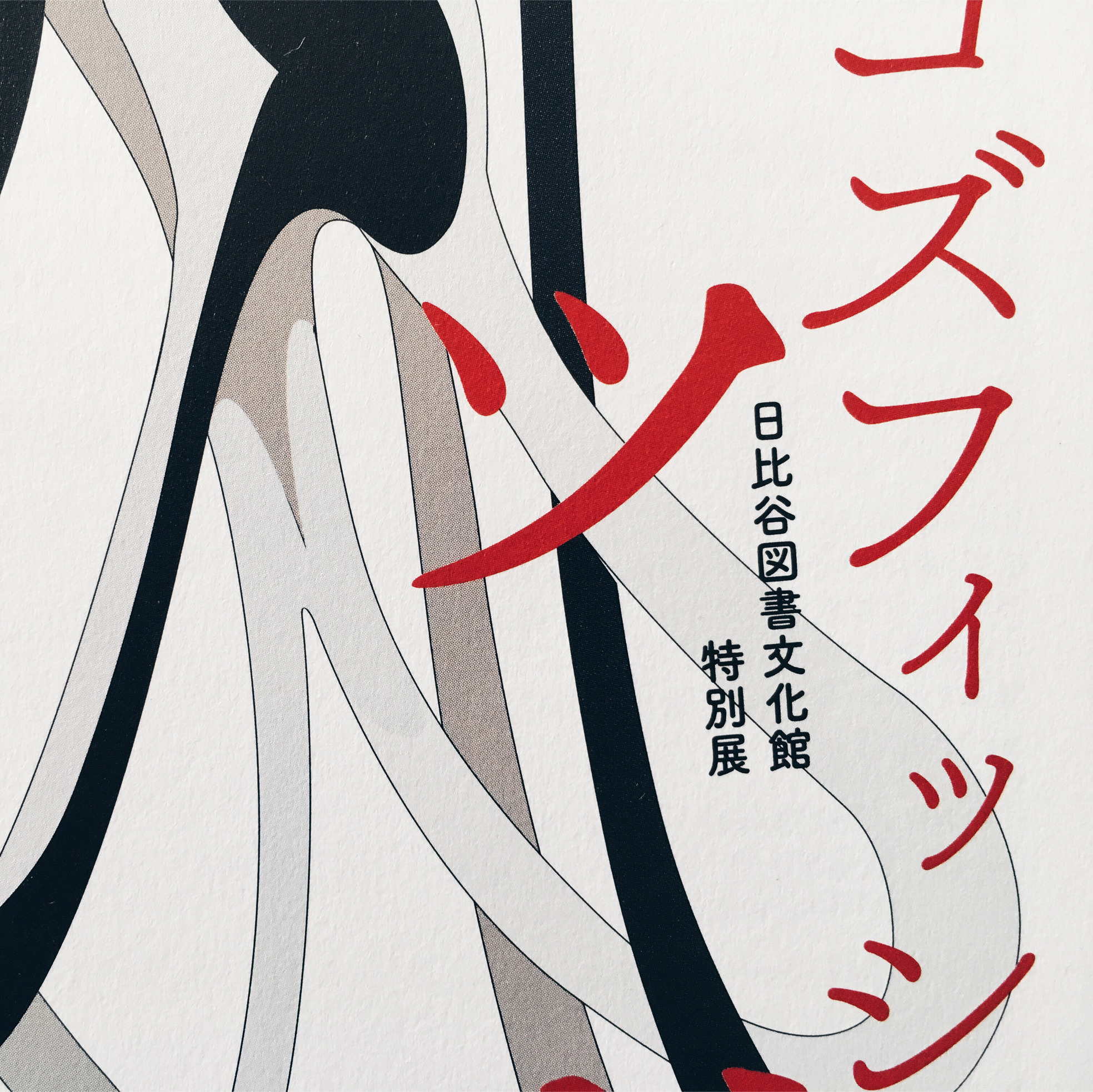

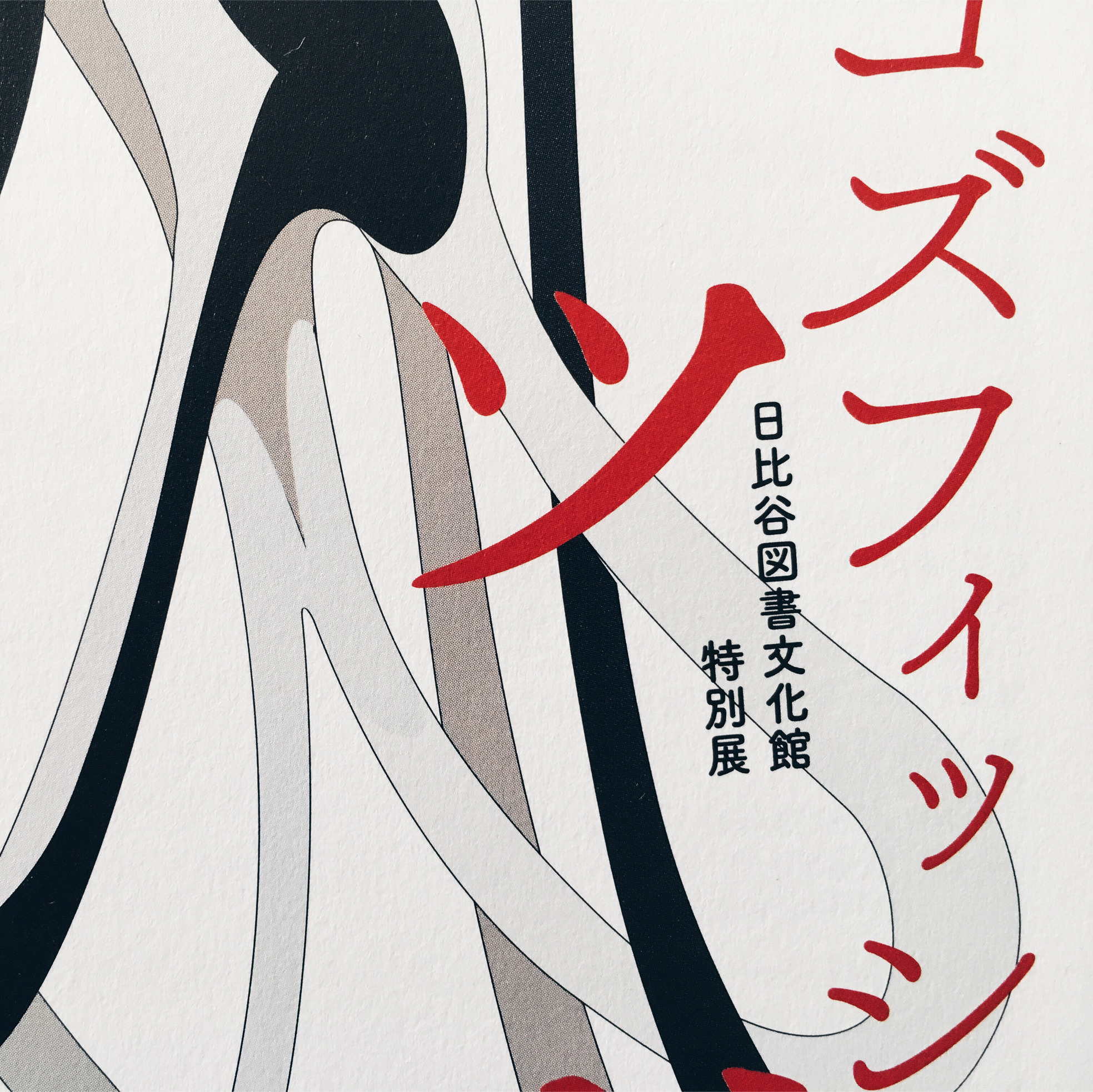

日比谷図書文化館で開催されている『祖父江慎+コズフィッシュ展:ブックデザイ(←誤字ではない)』に行ってきました。用事で新橋方面へ行く機会があったので、約束の前に滑り込みした次第です。

ひとくせあるブックデザインの数々

ブックデザインに関心のある方なら、その名を知っている方も多いであろう祖父江慎さん。ひとくせあるデザインが特徴です。

マンガで言えば、吉田戦車の『伝染るんです。』(1990年)や、

小説で言えば、京極夏彦『どすこい(仮)』(2000年)、

最近では、新装版の夏目漱石『心』(2014年)など、相当数の本を手がけていらっしゃいます。

上記『心』にいたっては、Amazon だとタイトルに「(祖父江慎ブックデザイン)」とわざわざ入っているほどですね。

先にあげた『伝染るんです。』も『どすこい(仮)』も、古書店や書店で手にとった記憶があります。

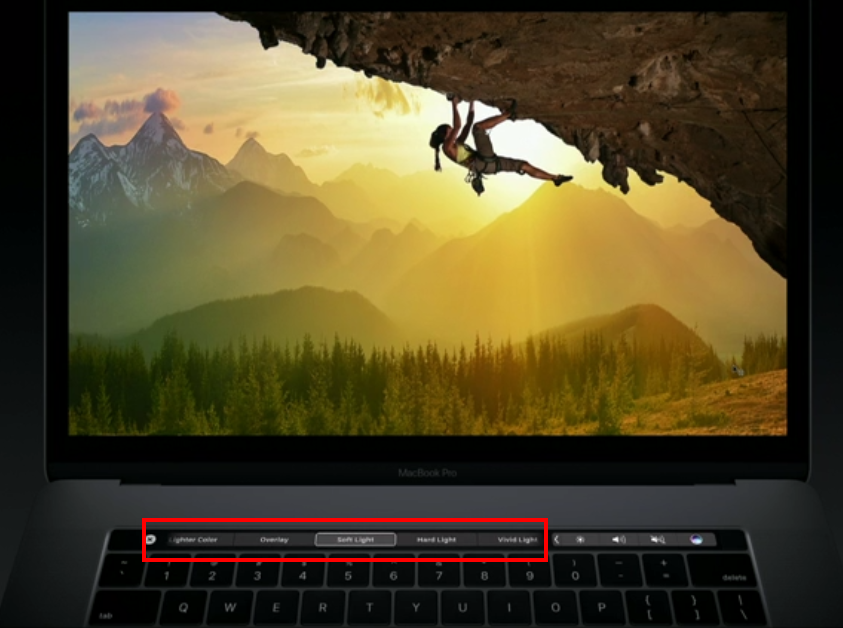

本のジャケ買い

本屋さんに行くと、興味がなくてもふと手に取りたくなる本はないでしょうか? 私は「本のジャケ買い」をしてしまいそうになることがあるのですが、「あ、この本いいな。」と手にとって、装丁を担当者した人の名前を見ると、「あ、またあの人だ。」となることがしばしばあります。

本の表紙デザインはもちろん、紙の質感や形など、見ているだけで伝わってくる、不思議な魅力が本にはあります。パッと見て、触ってみたい、と思わせる本に出会うと、「目にも触覚があるな」と感じます。感覚的に手に取りたくなる本は、だいたい中身の印象もいいですね。

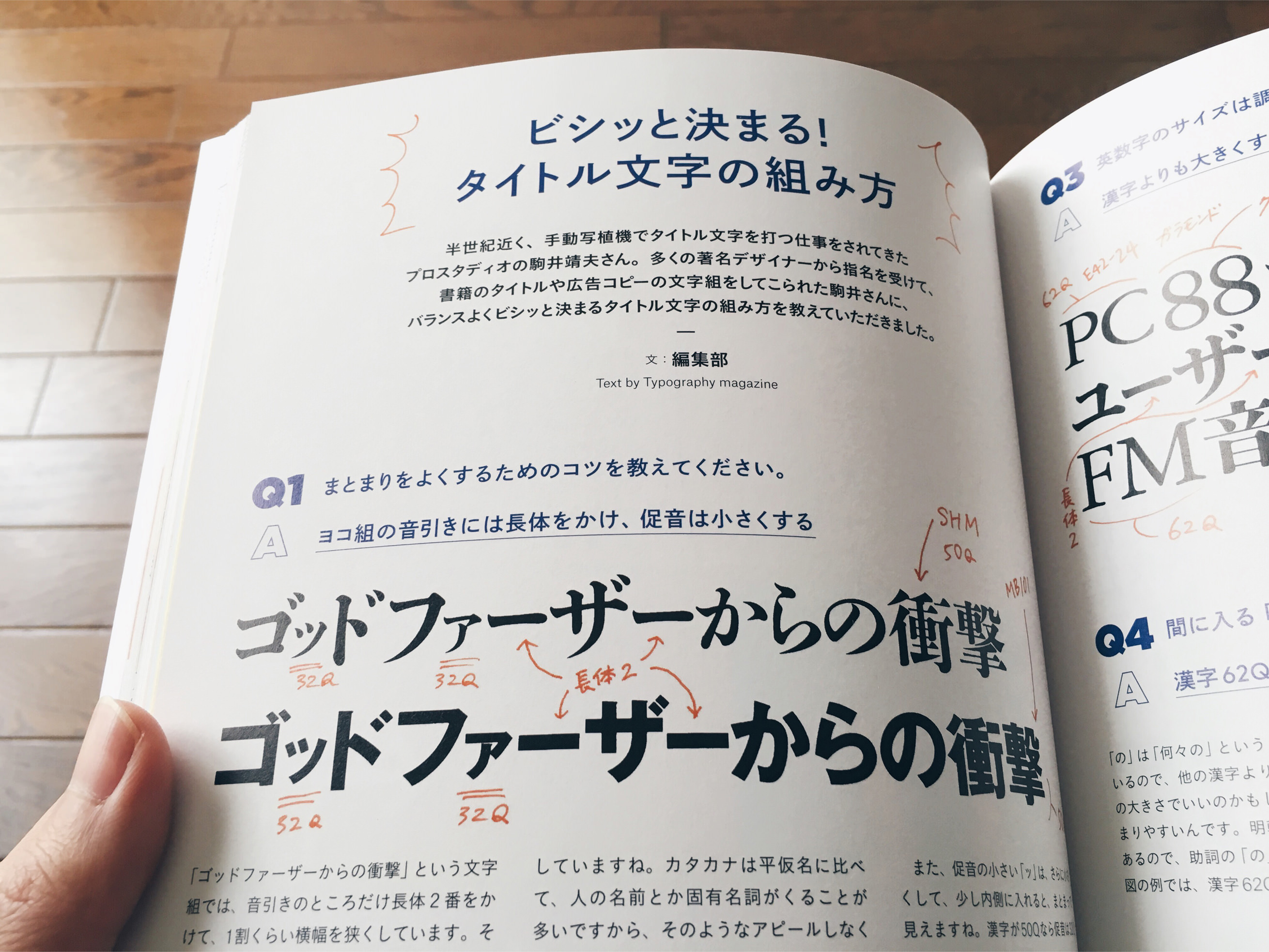

デザイナーのデザイン指定

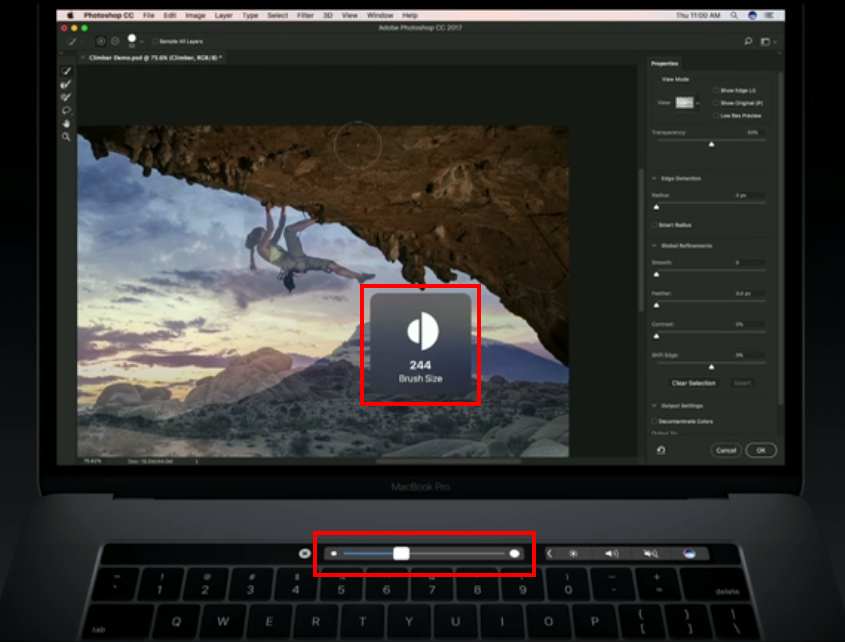

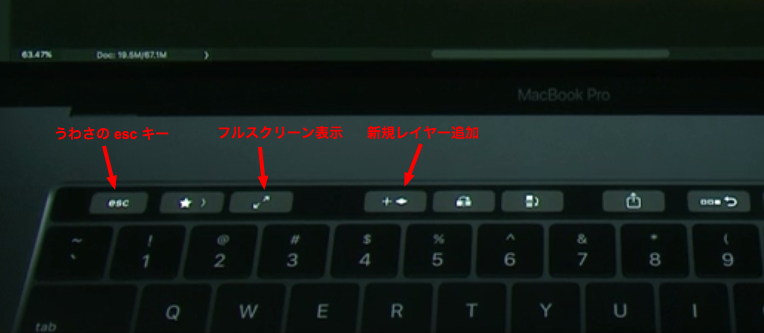

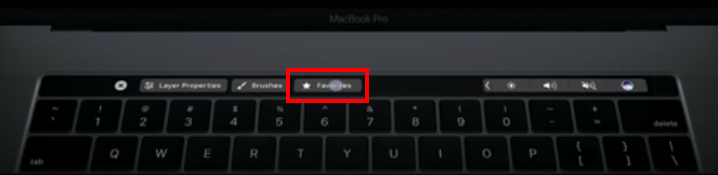

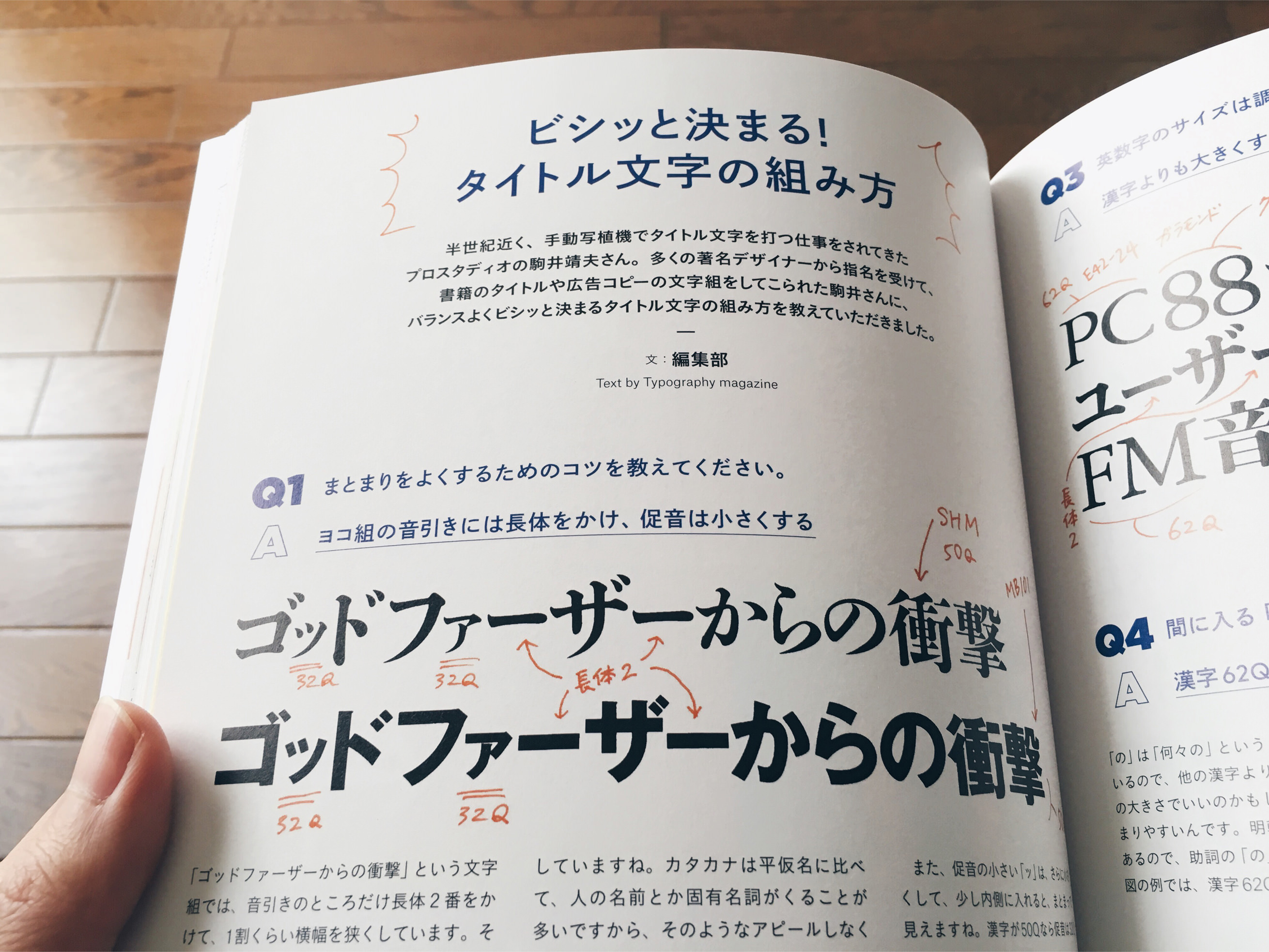

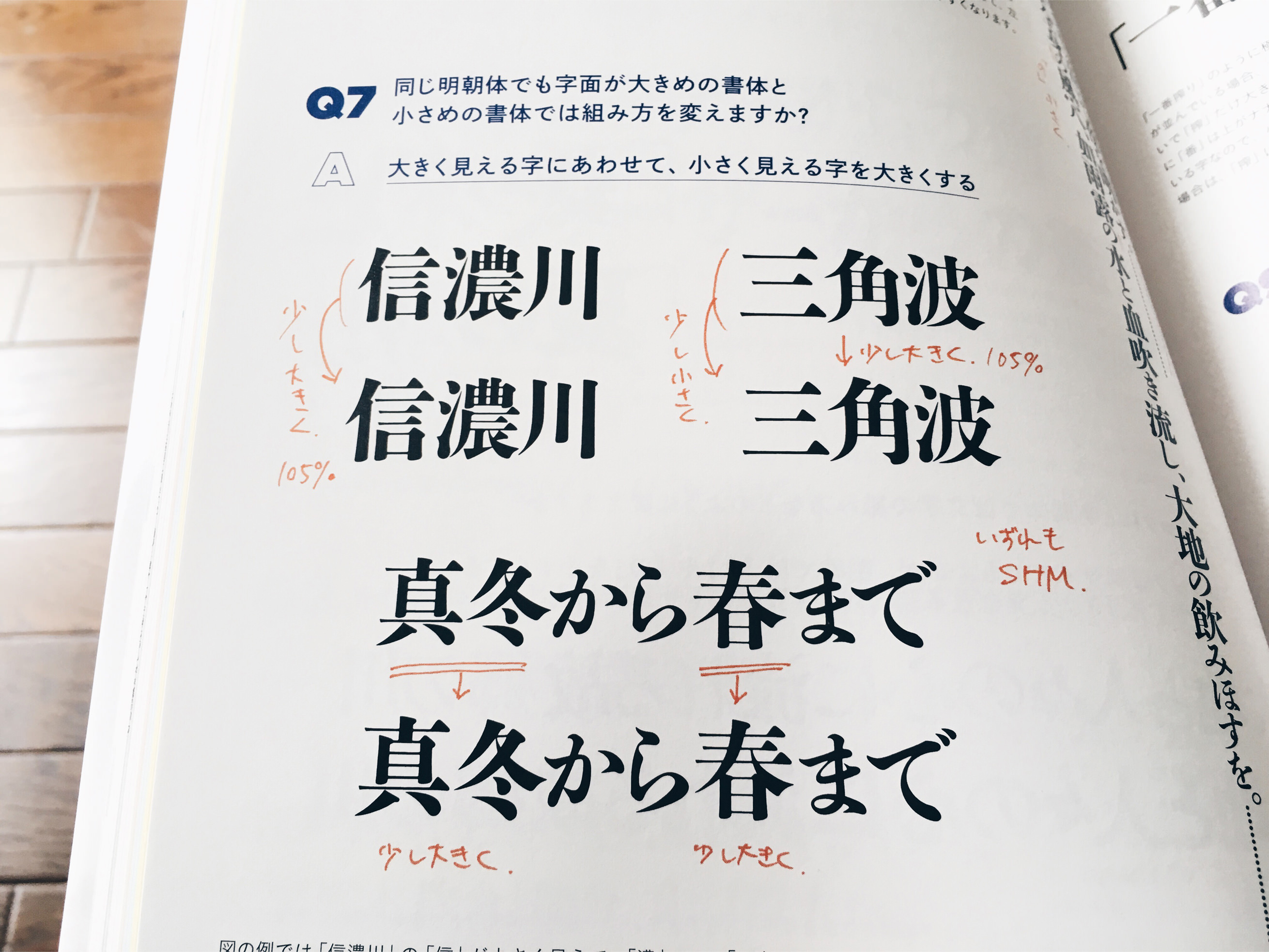

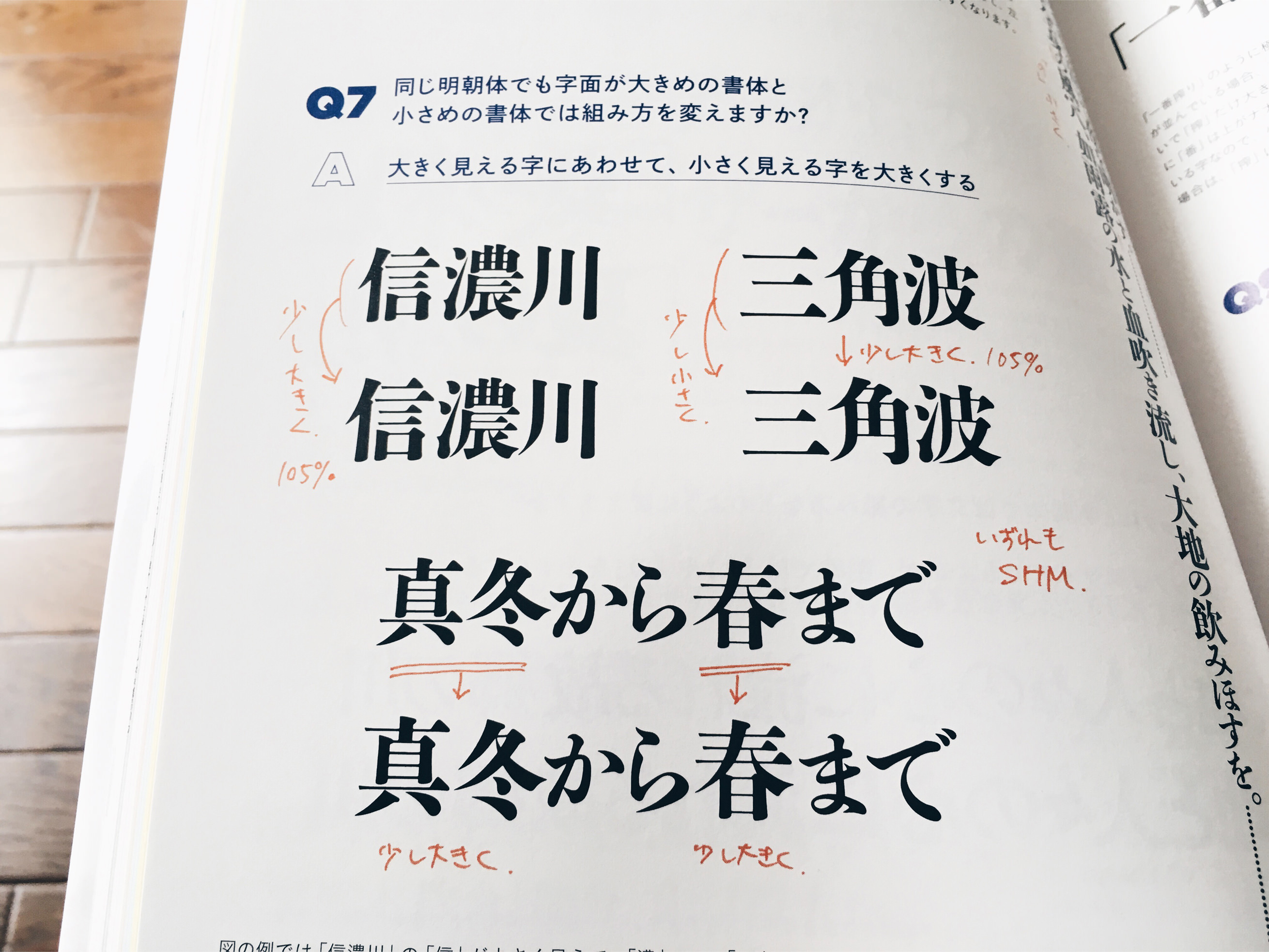

今回の展示は、祖父江慎さんの作品が並べられていると同時に(残念ながらほとんど手にとることはできませんが)、デザインやレイアウトに施されるデザイン指定の一端が垣間見えます。展示は撮影NGなので、ちかしいイメージとしては以下のようなもの。

雑誌『 Typography 』( Issue 08 )の一部ですが、どこをどう調整しているか、の例です。小さい「ッ」や「ァ」、「ー」のサイズ感を微妙に調整していることがわかりますね。

その他、「、」や「。」、カッコなどのいわゆる約物だけフォントやサイズを変えたり、漢字とひらがなで差をつけたり、普通の人が見たら「こんなことしてるの!」というような、細かすぎて伝わらない(かもしれない)調整の事例が取り上げられています。

個人的には、同じフォントでも、漢字によっては前後のバランスを見て大きさを調整している、というのが新発見でした。そこまでは目が行き届いていなかった…のですが、よくよく見れば、違和感を覚えうる部分ですね。

・・といったデザイン指定を垣間見れるのが、『祖父江慎+コズフィッシュ展:ブックデザイ』です。

展示で登場するブックデザイン(一部)

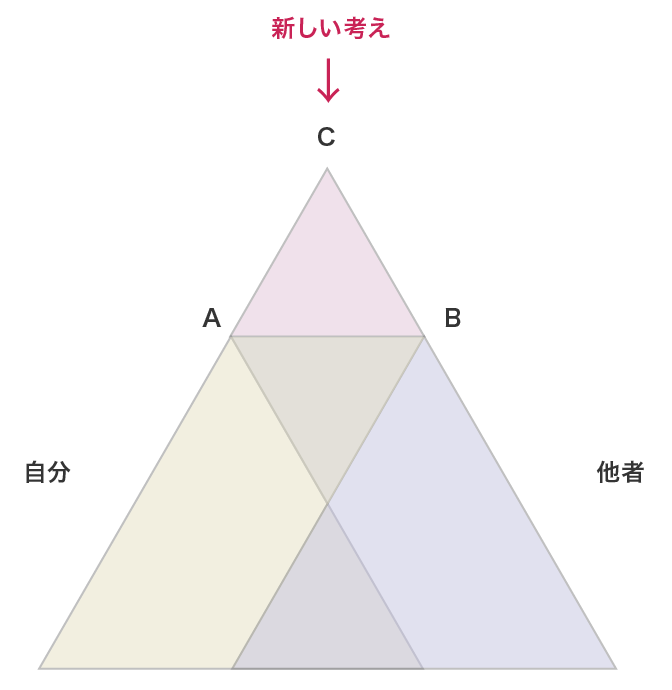

恩田陸『ユージニア』(単行本版)では、本文がわずかに1度傾いており、一番右の行と一番左の行とで、一行の文字数が違います。不安定な作品の世界観を表現しているようです。

次は新潮社から出ている『悪趣味百貨』。こちらは字にしてお伝えするのはどうも抵抗があるのですが、本文の中で「う」と「ん」と「こ」だけが、他の文字と違うテイストになっているのです(お察しください)。この結果どうなるかはご想像通りかもしれませんが、この3文字だけ浮き上がってみえるのです(お察しください)。もはや気が散って本文が読めません。こちらは中身をご紹介しかねるので、どうしても気になる方は書店か本展覧会へ。

あとは冒頭でもご紹介した新装版の夏目漱石『心』ですね。

内容紹介によると、

『心(こころ)』刊行百年を記念し、ブックデザインの第一人者にして自他ともに認める熱烈な漱石本ウォッチャーの祖父江慎が手掛ける新装版。漱石自筆の原稿と装画に立ち返り、デザインから裸の漱石に迫る! 歴史的かなづかいを読みやすい書体で組み、緻密な工夫と遊び心いっぱい。モノとしての本の魅力溢れる一冊。

とあります。力、入ってそうですね。

ちなみに祖父江さんの事務所には、漱石の『坊っちゃん』が新旧500冊以上あるそうです。時代や出版社の違いから文字組みの変遷を研究されているそう。

ノンブル(ページ数の表記部分)には、漱石自筆の文字を拾って使うなど、細かい工夫がたまりません。この『心』に関しては、冒頭の『 Typography 』( Issue 08 )で特集もされており、祖父江さんの意図が詳細に紹介されています。気になる方はこちらを読まれるのもよいです。

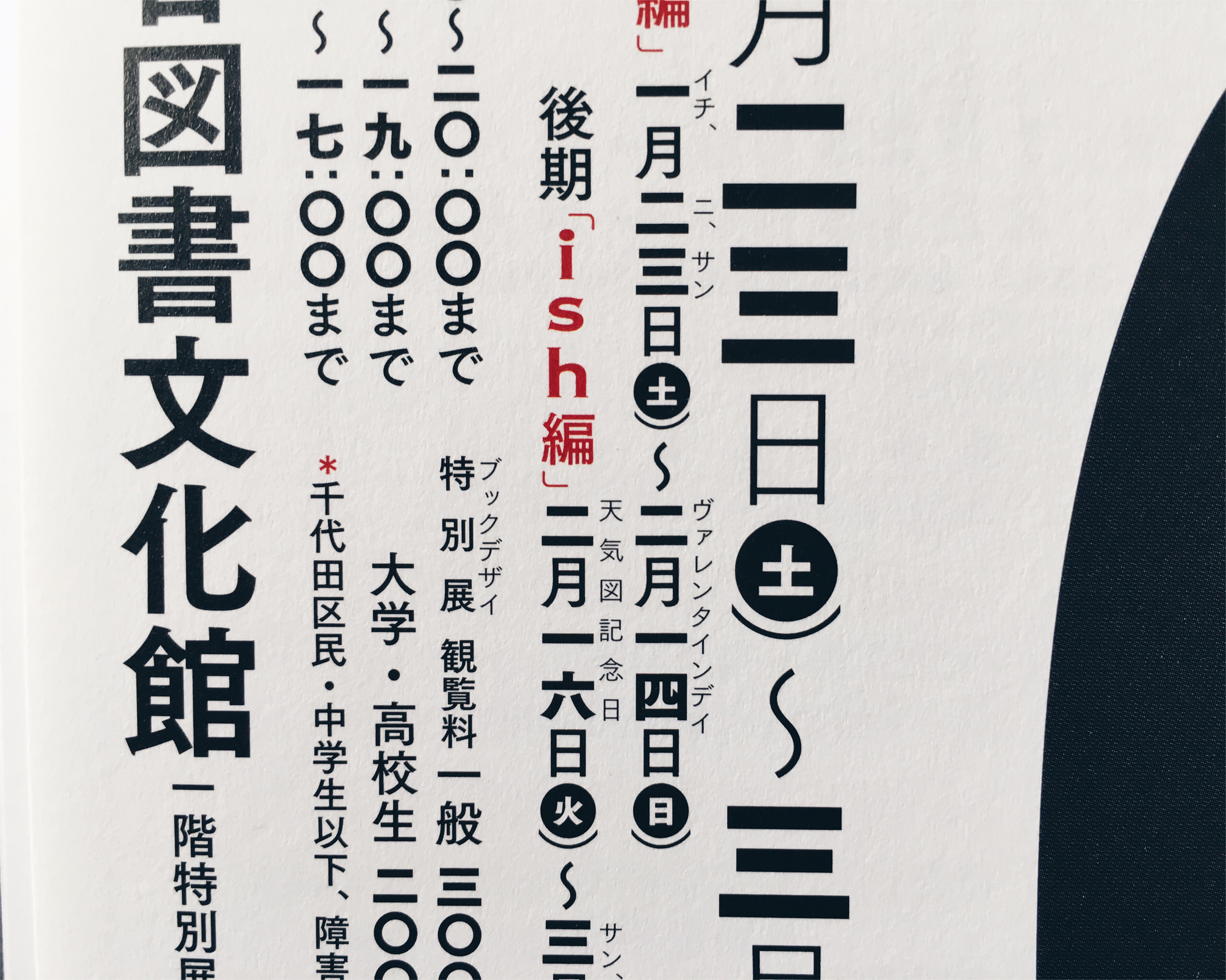

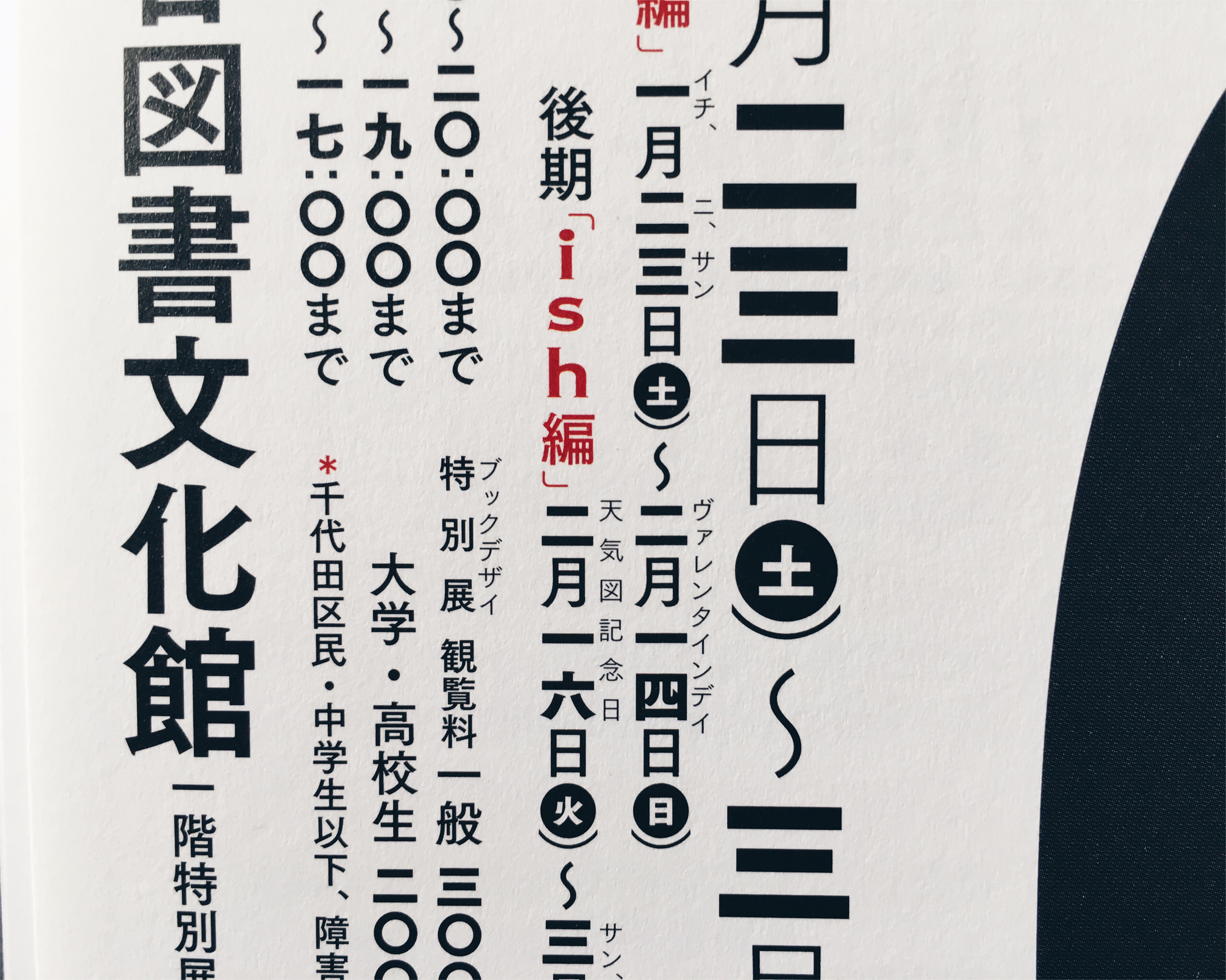

チラシにも見られる細かいネタ

細かい工夫は、展覧会のチラシにもちょいちょい見られます。

会期日程の「一月二三日」に「イチ、二、サン」とルビがふってあったり(読めるがな…でも1・2・3っていう並びはいいよね的な)、「二月一四日」には「ヴァレンタインデー」、「二月一六日」には「天気図記念日」とルビがふってあったりします。別になくてもいい情報ですが、遊び心を感じますね。

「日比谷図書文化館 特別展」の文字も順当に考えればまっすぐ置くところでしょうが、微妙に傾いています。割りと小さい文字ですが、これだけでもちょっとした存在感が出ます。

まとめ

あれこれ書いてきましたが、展示自体は小規模で2フロアほどです(入館料300円)。ちょっと興味がある人におすすめ、というよりは、既に祖父江慎さんという人が好きな人、ブックデザインが好きな人向きと言えます。

会場の日比谷図書文化館は文字通り図書館なわけですが、図書館の2階(パープルゾーンというエリア)には関連展示が少しあります。展示の本は手に取れませんので、(ほんの一部だけですが)手にとってみたい方は図書館にも立ち寄ってみるのもありです。

◉ 会期

2016年1月23日(土)~3月23日(水) ※2月15日(月)展示替え

前期「cozf編」:1月23日(土)~2月14日(日)

後期「 ish編」:2月16日(火)~3月23日(水)

(休館日:2月15日(月)、3月21日(月・祝))

◉ 会場

日比谷図書文化館

千代田区日比谷公園1番4号

1階 特別展示室

◉ 開室時間

平日 10:00~20:00、土曜 10:00~19:00、日・祝 10:00~17:00

◉ 観覧料

一般300円、大学・高校生200円、千代田区民・中学生以下、障害者手帳をお持ちの方および付き添いの方1名は無料

ちなみに

※御詫び

この度、ご来場のお客様への配布用小冊子の製作が遅れ、配布が間に合わない事態となりました。

展示解説書の配布開始は2月10日(水)を予定しております。

とのことなので、気になる方はご注意を。

日比谷遠いしな〜という方で、今回のような内容が気になる方は以下の本がおすすめ。フォントの歴史や選び方、ブランディングの話が簡潔にまとめられています。

おまけ:プロントで《まい泉》のかつサンドを

会場と同じフロアには《ライブラリーダイニング日比谷 プロント×まい泉》があります。《まい泉》は、あのトンカツの《まい泉》です。不思議な組み合わせですね。売り切れていなければ、かつサンドが頼めますぞ。

細かいこだわりの研究は計画的に。

*

祖父江慎+コズフィッシュ展:ブックデザイ(日比谷図書文化館)